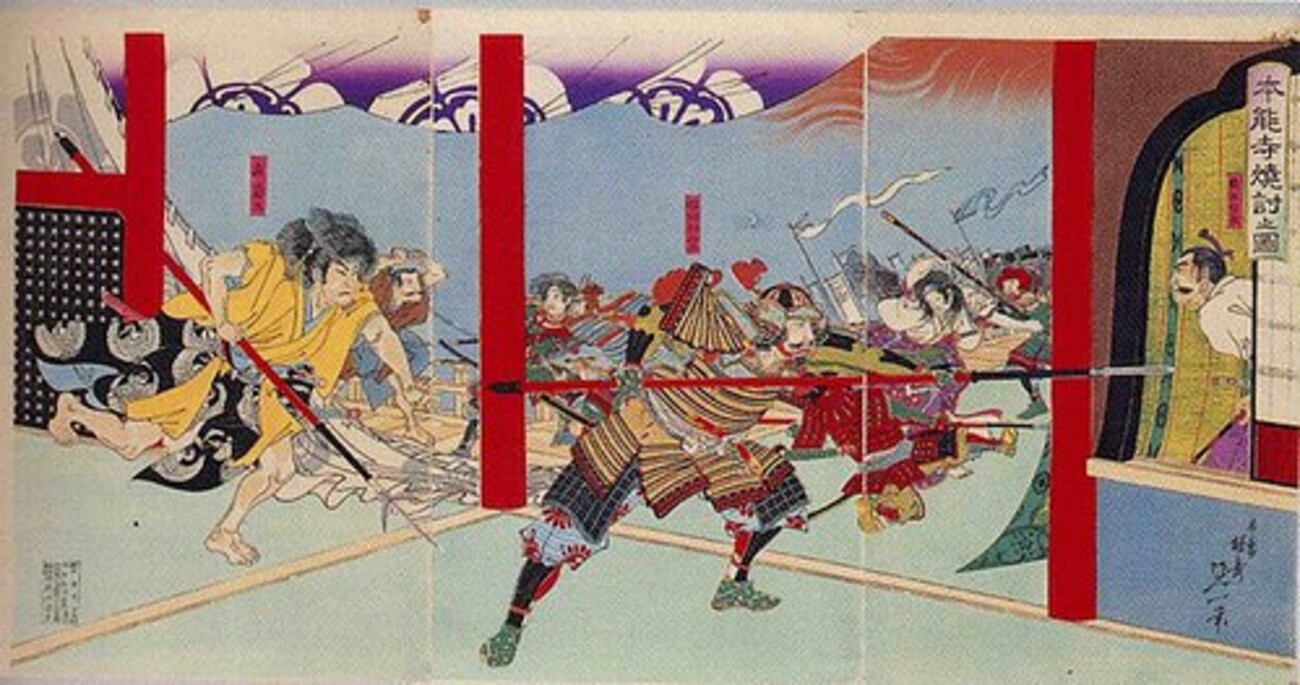

夜明け前の京都。六月の湿り気を含んだ風が、四条西洞院の町家の軒をくぐり抜ける。鐘楼の影に溶けるように、本能寺の土塀へ黒い列が迫る。合図の火矢。乾いた銃声。眠りから一瞬で戦場へ変わる伽藍。

「是非に及ばず」

――そう呟いたと伝わる主は、わずかな近習とともに立ち上がる。門は破られ、廊に火が走る。紙障子の向こうで、甲冑の背中に火の粉が散った。明智隊の鬨の声。寺の大屋根がうねり、夜が赤く染まった。

やがて煙がすべてを飲み込み、静けさだけが残る。

(史実の骨格:事件は天正10年6月2日未明。旧暦の日付で、当時の西暦=ユリウス暦では6月21日、今日のグレゴリオ暦に直せば7月1日と整理できる。暦の切替の事情も相まってしばしば混乱が生じる。) (攻城団, 理科年表, エコシステム研究所)

エピソードと意味:物語的シーン+史実要約

シーン

寺の外では、明智隊の鼓が雨のように鳴る。内では、信長が炉の火を見つめている。襖の向こう、若党の肩が小刻みに震え、槍先が灯りを映して震える。戸が破られるたび、空気の層が入れ替わり、葦簀がはためく。火が回るのは早い。

もはや退路はない。

史実要約

主たる史料『信長公記』は、光秀が亀山(丹波)から京都へ反転し、本能寺を急襲、信長は自刃し、寺は炎上した旨を記す。嫡子・信忠は妙覚寺から二条新御所へ移って抗戦するも自害。わずか十数日後、光秀は山崎で秀吉に敗れる。事件は織田政権の瓦解と、秀吉台頭の転機となった。 (ウィキソース, ウィキペディア, コトバンク)

(補:二条新御所は信長が造営しのち誠仁親王へ進上した施設で、考古学的な整理でも本能寺の変における信忠最期の場として区別される。) (京都アートセンター)

時代背景:情景描写+解説

シーン

春から初夏へ。畿内は祭礼と市の喧噪に満ち、堺の商家では南蛮渡来の香が漂う。徳川家康一行が堺見物を終え、京で饗応を受ける――平穏の皮膜は薄く、しかし確かに誰もが新しい秩序の核心に信長を見ていた。

解説

天正10年初夏、織田家は各方面軍を展開。羽柴秀吉は備中高松城を攻囲中で援軍を請い、信長は親征準備のため京入りして本能寺に宿所をとった。家康は堺・京で接待を受けており、光秀もその饗応に関与していたと同時代記録は伝える。信長の近習・供回りは少数で、明智勢(推定約1万3千)との兵力差は歴然だった。 (ウィキソース, JapanKnowledge)

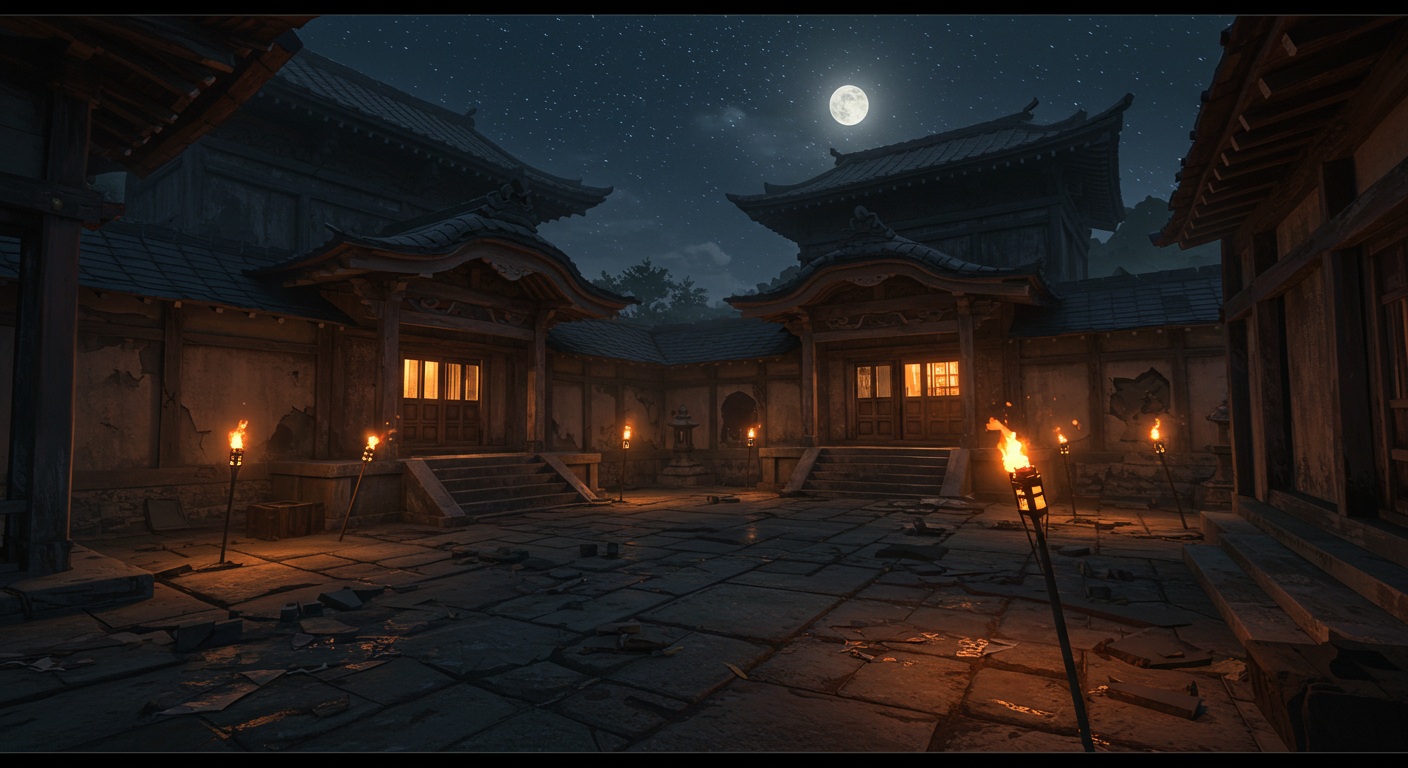

なお本能寺自体は中世京都の寺町で所在を遷し、事件当時の本能寺は現在の四条西洞院付近(旧地)。のちに御池・寺町(現在地)へ移った。発掘調査では堀に囲まれた城郭的伽藍の様相も報告されている。 (コトバンク, 京都アートセンター)

なぜその結末に至ったのか:選択肢や偶然を物語的に→分析

シーン

愛宕山での連歌会。光秀が詠んだという句が、京の夕空に溶ける。

「時は今…」

――読みの含意を人々が囁き合う。

翌月、光秀の軍配は京へ向きを変え、夜の洛中に響く草鞋の音が、ひそやかに秩序の芯を切り裂いていった。

分析

動機は単一では説明しがたい。近年再検討が進むのが「四国説」である。信長は長宗我部元親をめぐる国分条件を厳しく転換し、光秀が交渉中にもかかわらず三男信孝の四国出兵を命じるなど、外交ラインを度々反故にした。2014年公表の「石谷家文書」やその後の研究は、近衛前久ら公家・織田家臣との確執と、光秀外交の挫折が重なっていった経緯を具体的に補強する(“四国説”の深化)。 (NAGASE Group, CiNii)

また、出兵配置の偶然も決定的だった。秀吉は西国で、柴田勝家は北陸で、家康は京周辺に少勢。信長は本能寺に少人数で滞在していた。光秀から見れば、「最小の力で最大の効果」を狙える瞬間だった。

実行後はただちに二条新御所を攻め、安土掌握を試みるが、十余日後に山崎で敗北――“勝ち筋”の薄さも同時に露呈した。 (ウィキペディア, コトバンク)

補注(愛宕連歌と動機)

有名な「時は今…」句は後世の読み込みが強く、句そのものの政治的含意や直結性には学術的慎重さが必要だ。語句の解釈(「天が下“なる”」か「“しる”」か等)や伝承過程に異同がある。

異説・論争点

-

怨恨説:家康饗応役の負担増、叱責・国替の噂等、個人的怨恨を主因とする見方。一次史料で動機を断定する記述はないため、補助的説明に留まる。 (ウィキソース)

-

野望(天下)説:信長亡き直後の権力奪取を狙ったとする一般的推量。ただし光秀の連携網は脆弱で、実行後の政治設計に穴が多いことが史実上の制約。 (コトバンク)

-

朝廷・将軍黒幕説/南蛮陰謀説:近衛前久や義昭、イエズス会関与などの“黒幕”仮説は、決定的証拠に欠け、通説的支持を得ない。むしろ石谷家文書は近衛前久が「長宗我部擁護側として疑われた背景」を示すにとどまる。 (CiNii)

ここから学べること

1) タイミングは「力×配置×注意の分散」が交差する瞬間に生まれる

本能寺の変は、守備の薄い“刻(とき)”を正確に突いた事件でした。誰がどこにいて、誰が何に気を取られているか――この三点が一致した時、少ない力でも大きな結果が出る。

現代の仕事でも同じです。たとえば新規提案は、決裁者が四半期の締めで忙殺される直前ではなく、レビュー枠が空く「決裁のすき間」に合わせる。採用面接なら、競合企業の内定出しが集中する週を外してオファー提示の“静かな週”を狙う。営業交渉なら、相手の運用開始日・在庫更新日・人事異動をカレンダーに落とし込み、相手の注意が一点化する前夜に短く要点だけを差し込む。

成果は努力量だけで決まらず、投入のタイミング設計で大きく変わる――これが歴史の示す冷徹な現実です。

2) 物語より一次情報――解釈は常に“更新可能”である

本能寺の動機は怨恨説・野望説・四国説など諸説が交錯します。ここで私たちが学ぶべきは、決定版の物語に飛びつかない姿勢です。一次史料(当時に近い記録)や発掘成果、新出文書が加わるたびに、解釈は暫定版として更新される。

ビジネスでも、二次資料の要約や社内伝聞が独り歩きしがちです。だからこそ、原データ(ログ・議事録・契約本文・仕様書)に触れてから判断する。さらに、仮説が外れたときに恥じない文化――“可逆の判断”を尊ぶチーム運営が、変化の速い環境では競争力になります。

歴史が見せるのは、「断定の誘惑」に抗い、検証とアップデートを続ける知的誠実さの価値です。

3) “勝つ”だけでは足りない――反転局面の「後工程」を先に描く

光秀は奇襲に成功しながら、十余日で主導権を失いました。決定的だったのは、権力空白後の同盟・兵站・正統性付与(誰が誰に認められるか)の設計が脆弱だったこと。

現代なら、プロダクトのローンチが成功しても、運用・広報・CS(顧客支援)・法務の連携が準備できていなければ、すぐに反動が来る。だからこそ、実行前に「成功直後の3日・10日・30日計画」と「失敗直後の3日・10日・30日計画」を用意し、誰が何をいつ担うかを具体名で決めておく。

真の戦略は攻撃計画だけでなく、反撃・混乱・巻き返しに耐える設計を含む

――本能寺の後日譚は、その痛烈な教訓です。

今日から実践できるチェックリスト3点

まとめ

本能寺の夜は、偶然と必然が最悪の形で交差した。外交線の断絶、配置の偏り、情報の非対称――それらが一点に収斂したとき、京都の小さな伽藍は時代の“蝶番”になった。

史料は、信長の死を炎と煙で語り、信忠の最期を二条新御所に刻む。そして十余日後、山崎の夕立の下で物語は反転し、秀吉が主導権を握る。

私たちが今日できることは、出来事を一つの“物語”で固定せず、事実の層を往復し続けることだ。

更新される発見に耳を澄まし、準備とタイミングを設計すれば、歴史は“過去の教訓”から“現在の技術”に変わる。

――この夜の炎は、いまも「決める勇気と、備える知性」を問い続けている。

FAQ

Q. 本能寺の変は“6月2日”で正しい?

A. 旧暦では天正10年6月2日。西洋暦で当時のユリウス暦に直すと1582年6月21日、今日のグレゴリオ暦では7月1日に当たる。日本の歴史叙述では旧暦表記が慣例。 (攻城団, エコシステム研究所)

Q. 信長の遺体は見つかった?

A. 典拠史料は、寺を自焼して自害し、炎に包まれた経過を記す。遺体の所在は確定できないのが通説である。 (ウィキソース)

Q. 光秀の軍勢はどのくらい?

A. 推定約1万3千(史料群の整合からの学術的概数)。本能寺の信長側は供廻りのみで大兵力差があった。 (JapanKnowledge)

Q. 信忠はどこで最期を迎えた?

A. 妙覚寺から二条新御所へ移って抗戦ののち自害。考古・文献双方で位置づけられている。 (ウィキペディア, 京都アートセンター)

Q. その後の決着は?

A. 天正10年6月13日、山崎の戦いで光秀が敗退、秀吉が主導権を握る。 (コトバンク)

Sources(タイトル&リンク)

-

『信長公記』太田牛一(Wikisource新字版)—本能寺条・二条新御所条(一次史料)

(ウィキソース)信長公記 - Wikisource -

京都市埋蔵文化財研究所「将軍義昭の武家御城と織田信長の二条新造御所(考古アラカルト17-121)」—二条新御所の位置づけ(考古学)

https://www.kyoto-arc.or.jp/news/leaflet/121.pdf (京都アートセンター) -

コトバンク「本能寺」「本能寺の変」「二条新御所」「山崎の戦」—百科事典横断レファレンス(基礎事項・概数)

https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AC%E8%83%BD%E5%AF%BA-132020

(コトバンク)![]() 山崎の戦(やまざきのたたかい)とは? 意味や使い方 - コトバンク改訂新版 世界大百科事典 - 山崎の戦の用語解説 - 1582年(天正10)6月13日羽柴(豊臣)秀吉,織田信孝らが山城乙訓郡山崎付近で明智光秀を破った戦い。備中高松城を攻囲中に本能寺の変を知り直ちに毛利氏と講和,6日播磨姫路に帰った秀吉は...

山崎の戦(やまざきのたたかい)とは? 意味や使い方 - コトバンク改訂新版 世界大百科事典 - 山崎の戦の用語解説 - 1582年(天正10)6月13日羽柴(豊臣)秀吉,織田信孝らが山城乙訓郡山崎付近で明智光秀を破った戦い。備中高松城を攻囲中に本能寺の変を知り直ちに毛利氏と講和,6日播磨姫路に帰った秀吉は... -

国立天文台「暦Wiki・ユリウス暦とグレゴリオ暦」「Q&A」—1582年の改暦事情(旧暦→西暦換算の前提)

https://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/wiki/A5B0A5ECA5B4A5EAA5AACEF1.html

(エコシステム研究所, 国立天文台)![]() 1月1日はどうやって決まったの? | 国立天文台(NAOJ)1月1日というのは、古代ローマ時代の暦の上でからの長い歴史的経緯で決まったものです。天文学上の理由があって「1月1日をこの日とする」と決めたものではありません。

1月1日はどうやって決まったの? | 国立天文台(NAOJ)1月1日というのは、古代ローマ時代の暦の上でからの長い歴史的経緯で決まったものです。天文学上の理由があって「1月1日をこの日とする」と決めたものではありません。 -

城の研究「古城盛衰記」ブログ:本能寺の変が起きたのはいつか?—6/2(旧)→6/21(ユリウス暦)の具体換算例

(攻城団)![]() 本能寺の変が起きたのはいつか? - 攻城団ブログいわゆる「本能寺の変」が起きたのは何月何日かご存知ですか? 旧暦と新暦のちがいなどを調べてみるとじつにややこしいです。

本能寺の変が起きたのはいつか? - 攻城団ブログいわゆる「本能寺の変」が起きたのは何月何日かご存知ですか? 旧暦と新暦のちがいなどを調べてみるとじつにややこしいです。 -

ナガセヴィータ/林原美術館プレスリリース—「石谷家文書」公表(2014)と研究成果(2015)

https://group.nagase.com/viita/newsroom/press_release/article/943/

(NAGASE Group)![]() 石谷家文書(いしがいけもんじょ)の研究成果と史料集の出版について|ナガセヴィータ株式会社平成26年6月23日(月)に、林原美術館と岡山県立博物館が共同で、天文4年(1535)~天正15年(1587)までの約50年間にわたる、47点(全3巻)の歴史的意義の高い文書群「石谷家文書」(林原美術館所蔵)について発表を行いました

石谷家文書(いしがいけもんじょ)の研究成果と史料集の出版について|ナガセヴィータ株式会社平成26年6月23日(月)に、林原美術館と岡山県立博物館が共同で、天文4年(1535)~天正15年(1587)までの約50年間にわたる、47点(全3巻)の歴史的意義の高い文書群「石谷家文書」(林原美術館所蔵)について発表を行いました -

熊田千尋「本能寺の変の再検証:先行研究の成果と『石谷家文書』から…」(CiNii)—四国説の再構成

(CiNii)本能寺の変の再検証 : 先行研究の成果と『石谷家文書』から判明した史実の結合 | CiNii Research「本能寺の変」が発生した当時、変の原因について、主な公家や織田信長の家臣たちは、信長の四国政策変更によるものとみていた。これが「四国説」の始まりである。 本稿では、変の原因について四国説に求める先行研究の成果と2014 年に公表された『石谷... -

京都市考古資料館(本能寺旧地・四条西洞院界隈の発掘報告への概説)

(総説PDFへの導引) (京都アートセンター)財団法人京都市埋蔵文化財研究所財団法人京都市埋蔵文化財研究所ウェブサイト -

奈良教育大学・史料研究「愛宕百韻と“天が下なる”の読解」PDF—句の解釈と史料性

(PDF)

注意・免責

-

本記事は一次史料(『信長公記』など)と公的機関・学術的資料を主とし、通説と近年の研究動向を併記しました。動機論は確証に乏しい仮説も含むため、断定を避け、可能性の幅を明示しています。

-

旧暦→西暦換算は、当時の西洋暦(ユリウス暦)と現行グレゴリオ暦のどちらで表記するかにより日付が異なります(本記事では旧暦6月2日=ユリウス暦6/21=グレゴリオ暦7/1の対応を併記)。 (エコシステム研究所)

——もしこの夜の炎の温度まで想像できたなら、あなたの“決断の瞬間”も、きっと今日より少しだけ澄んで見えるはず。シェアやブックマークで、歴史の熱をもう一度確かめてください。